年少时读到”己所不欲,勿施于人”八字,只觉得是圣贤书里的寻常道理,轻飘飘如书页翻过,以为不过是”不把自己不爱吃的菜夹给别人”这样的小事。直到真正在江湖里行走了十年,被生计的重担压过肩,在职场的漩涡里打过滚,才发觉这八个字里裹着的,是沉甸甸的人情冷暖与世事艰难。

“己所不欲,勿施于人”出自《论语·颜渊》,是孔子回答仲弓问仁时提出的准则,后来子贡问”有一言而可以终身行之者乎”,孔子仍以”其恕乎!己所不欲,勿施于人”作答。当年在课堂上背诵的古文释义,如今成了照见生活真相的镜子。

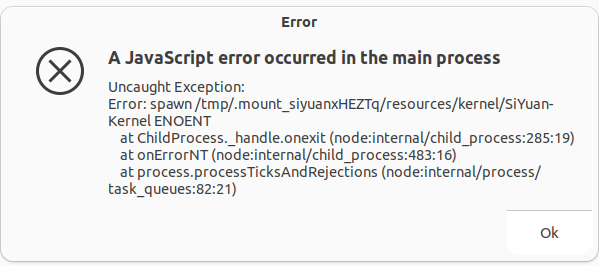

职场中,不想做却又不得不做的事如同每日必经的台阶。有时是深夜加班赶一份自己都怀疑价值的报告,只因领导明日就要;有时是硬着头皮参加冗长而毫无头绪的会议,看着时间在虚空中流逝;还有时是不得不堆砌着连自己也不相信的华丽辞藻去粉饰一份总结——只为适应那套无形的规则。更令人难安的是,自己不得不去要求别人做那些同样不情愿的事。记得刚升职那年,我把上周刚被领导批评为”形式主义”的周报模板转发给团队,下属带着黑眼圈问”这数据明明上周才报过”,我却只能别过脸说”按要求做”;身为小组长时,项目节点如山压顶,明知下属已连续加班一周,仍得催逼他周末赶工,心里那点歉意被职责碾得粉碎;又或是面对供应商,明明理解对方有难处,却不得不板起脸来坚持那纸冷冰冰的合同条款。这种时刻,自己便成了那条规则之链上的一个环节——既是承压者,又是施压者,陷入一种无法挣脱的矛盾。某互联网公司的中层在匿名论坛写道:”我年轻时因为领导临时加任务错过孩子出生,现在我却在员工婚礼当天打电话让他改方案。”这条评论下有三百多个”我也是”的回复,原来大家都在相似的漩涡里挣扎。

生活里又何尝不是如此?自己最厌烦被催促打扰,却常常因琐事焦头烂额时忍不住催促家人动作快点;明明厌恶刻板的填鸭式教育,眼见孩子成绩下滑,又不自觉地逼他刷题到深夜。小时候的我们不喜欢被大人问东问西、可是自己长大后也对后辈问东问西,成为了自己讨厌的那个人。这些时刻,那个自己不愿承受的”施”,竟又由自己的手递了出去,沉重又无奈。地铁上抱怨别人外放视频的人,可能转头就在打电话时嗓门越来越大;嫌弃邻居装修吵的人,周末却让装修队八点开工。我们每天都在吸着这样的”灰尘”,也每天制造着这样的”灰尘”。

江湖之水,深不见底。生计的重担、职场的潜规、家庭的责任,像无形的罗网,让人常在身不由己的漩涡中沉浮。此时才懂,原来”己所不欲”而”施于人”,并非全出自本心的恶,更多是处境所迫的苦。这苦虽可理解,却不应成为我们放任自流的借口。王阳明在《传习录》里说”人同此心,心同此理”,可真到了现实里,这”同此心”往往被生存压力挤得没了空间。春秋时宋国大夫子罕拒绝宝玉,说”我以不贪为宝”,今人虽难有这样的抉择,却同样面临”以何者为宝”的叩问。”己所不欲,勿施于人”真正的分量,或许就在于明知有这”身不由己”的洪流存在,仍能在心田为他人留下一块干燥的高地。每一次开口要求之前,先问一句:若换作是我,愿承受否?每一次执行命令之际,尝试在冰冷的规则边缘,为执行者留下一点可喘息的缝隙——就像当年那位悄悄把截止日期延后半天的前辈,什么也没说,却让我记了很多年。

这种选择,不是要做拯救世界的英雄,只是不想在生存的博弈中弄丢自己。孔子周游列国困于陈蔡,仍弦歌不辍;陶渊明不为五斗米折腰,归园田居。他们并非没有现实的压力,只是在权衡中守住了为人的底线。今天的我们或许不必如此决绝,但至少可以在转发工作群消息时加上一句”不急的话明天再弄”,在批评下属前先问”是不是我没说清楚”。这些细微的瞬间,恰似在坚硬的地面上播撒草籽,看似微弱,却能在时光里长成一片草原。江湖路远,身不由己或许是常态。但若能在每一次”施于人”的瞬间,因记得自己”不欲”的滋味而手下稍留余地,口中稍存温度——我们便是在朝着那个古老的理想靠近:成为那个”己所不欲,勿施于人”的仁人。毕竟,谁也不想成为自己当年最讨厌的那种人,而改变,或许就从多问自己那一句”若换作是我”开始。